私の家族(震災から7年)

東日本大震災から7年が経過しました。

その経過の中で一番感じることは、残された家族・親族との絆が強まった、ということです。

辛い思いは私だけでなく、辛さを共有しているからこそ、震災直後からの生活再建、住宅再建には、それぞれの立場で協力してもらい、現在に至っています。

とは言っても、辛い・寂しい・後悔と言った感情が無くなった訳ではありません。

これは、第二の人生、喜怒哀楽から怒哀を捨て、『喜楽に生きる』と決めたとしても、一生、付きまとう感情だと思います。

それでも、残された家族・親族は、亡くなった妻、両親、愛犬の分まで、恥ずかしくない生き方をしようと努めてきました。

今回は、そのような中で、住宅再建までの経緯をご紹介したいと思います。

防災集団移転事業に参画

震災直後は、とにかく元の場所で元の生活に戻したい。という感情が非常に強かったことを覚えています。

家族が半減し、元の生活に戻ることはできないのに・・・。

家族を失ったことで、会社員(会社幹部)といて働く意味を失い、震災その年に会社を辞め脱サラしました。

とは言っても、子供たちに迷惑かける訳にはいかず、自分が生きていくための仕事を行う必要があり、様々な経緯を経て、自宅跡地に宿泊施設をオープンしました。

今考えれば、みなし仮設住宅での比較的安定した生活だったので、住宅再建の検討は後回しで、初めての個人事業主として、宿泊業の立ち上げ、軌道に乗せるのに精一杯だったような気がします。

宿泊業もなんとか軌道に乗ってきた、震災から2年経過した平成25年春ごろ、住宅跡地に隣接する土地に、防災集団移転事業を、隣の地区の方々4世帯で計画していることを知ったのです。

防災集団移転事業は5世帯以上でないと成立せず、その時は1世帯足りず、計画が停滞している状況に、私はというと、流出した自宅跡地に宿泊施設を整備し、どこに住宅再建するか悩んでいた時期でもあり、家族・親族と話し合い、その防災集団移転事業に参画することに決め、リーダーに申し入れしたところ、これで5世帯になり、計画が前進できると、喜んで事業への参画を認めてもらいました。

その防災集団移転事業には大学の支援グループの先生や学生、建築士のサポートを受けての事業推進でした。

協議会を設立し、協議会内での定期打ち合わせ、行政との打ち合わせを繰り返しながら、平成25年暮れには造成計画図完成までたどり着きました。

しかし、ここからは、同じような防災集団移転事業は気仙沼市だけでも47団地が計画され造成が行われていきますが、とにかく、行政及び造成工事会社のマンパワー不足が露呈し、計画が度々遅れ、実際に造成工事が終わり、宅地の引き渡し、住宅を建てられる状況になったのが、平成27年の夏、震災から4年以上経過した時点でした。

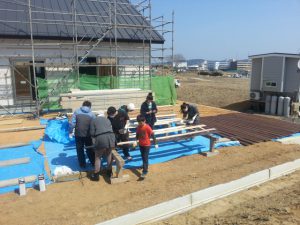

造成中の防災集団移転事業

とはいえ、行政の最大限の支援(生活再建支援金や利子補給制度、行政による造成工事など)を受けての再建なので、仕方ない面があります。

震災から7年経過しても、市街地ではかさ上げ工事が未だに終わらず、土地の引き渡しを待っている方々がいることを考えれば文句も言えません。

住宅の再建

造成工事が遅れていても、住宅建築(再建)の方は順調に進み、設計士との契約、複数の工務店による相見積もりによる工務店の決定など、対応可能なところは平行して進めていました。

平成27年9月には、工務店との工事請負契約を締結し、その年の12月から着工し、多少遅れましたが、平成28年6月には完成し、引き渡しされました。

完成した再建住宅

建築の設計の段階では仙台に嫁いだ妹にも参画してもらい、私だけではなく、家族。親族が集い、快適な空間づくりに努めました。

私一人なら小さな家で良かったのですが、震災前から我が家は、盆正月には妹家族が帰郷し、息子、娘の友達たちも昼夜問わず集まって、賑やかに過ごすのが当たり前でしたので、その環境づくりが必須条件だったのです。

建築の過程においては、一部、木製の外壁を使用する際に、家族・親族全員の思いがこもった家づくり、それと、自分達で作業することでコストダウンになるとの提案を受けて、ある時期に家族・親族が集合し、みんなで外壁の塗装を行いました。

みんなが集まるための交通費を考えると、コストダウンになったかどうか疑問(苦笑)でしたが、みんなが協力しての再建住宅ということで、楽しい思い出になりました。

家族・親族で行った外壁の塗装作業

再建住宅での生活

平成28年7月から再建した住宅での生活が始まりました。

みなし仮設住宅の時と変わらず、普段は相変わらず一人生活でしたが、大きな違いは、職場(宿泊施設)から数十歩の位置になり、以前の顔見知りの行政区に戻ったという安心感がありました。

そして、盆正月には、家族・親族がそろって帰郷し、一時的に大賑わい♪

年越しに若者達が集結

正直、住宅再建し、やっと普通の生活に戻った途端、気が抜けた感じでした。

震災以降、普通の生活を取り戻すことを目標にやってきたのですから、ゴールしての達成感、充実感があるかと思いきや、

『やっと終わった。これで良かったのだろうか?これからどうしようか?』

住宅再建しても、両親、妻が戻ってくることはありません。

天国で見守ってくれているからこそ、ここまで出来たと思うことが多々あります。

これからが、残された家族の新たな人生のステージに進みます。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

支援物資(3) 衣食住の衣

支援物資を何にするか?を考える場合、“衣食住”に分けられる。 提供受けた側の経験談として、 “

-

-

3/17~31の活動(2) 対策本部

工場2階の応接室、会議室は対策本部として、煩雑な部屋に変化していきました。 白板を4つ準備し、

-

-

3月16日の行動(4) 周知・認識不足

3/16(水)は、公私ともにターニングポイントになった日と前述した様に、非常に慌ただしく、精神的にも

-

-

ご宿泊者に追想(コピー版)をプレゼント

このブログのベースとなっている、自費製作した『追想』のコピー版を、ある京都の中学の先生のご好意により

-

-

3月16日の行動(2) 生死の境

家庭・生活面においても、この日はターニングポイントでした。 私にある決意をさせることになるので

-

-

家族からのメッセージ(10) お元気ですか?-2

より子お姉ちゃん、膝の調子はどうですか? 無理をしていませんか? 愛犬チーズはおりこうさんにして

-

-

私の家族(1) 父の発見情報

当分の間、私の家族のことについて、お付き合いください。 私の家族は、父、母、妻(より子)、長男

-

-

生産再開へ(7) 体制の変化

プロジェクト・分科会の体制・メンバーは生産再開・災害復旧の内外的な変動に伴い、刻々と変化していきまし

-

-

3/17~31の活動(5) 仮事務所の増殖

発電機が手に入り、組立できる製品の部材の出庫や組立作業を開始するとなると、製品物流以上のコンピュータ

-

-

私の家族(2) 父の死亡確認

翌日(3/18)の午後、K次長にも立ち会ってもらい、父の死亡確認を行うことになりました。 初め

スポンサードリンク

- PREV

- 長引く避難生活における様々な判断(住宅再建)

- NEXT

- 景勝地 岩井崎の復旧・復興